بسم الله الرحمن الرحيم

- ما الذي حمله على الاتصال بي بعد كل هذه السنين؟

كنت أتنزَّه مع زوجتي وابنتي في الحديقة القريبة من منزلنا نهاية الأسبوع. أردنا أن نقضي معا وقتا ممتعا. لا أنسى ما قالتْه ابنتي في لحظة مكاشفة صريحة وهي تدرج إلى السابعة عشر من عمرها، والعلاقة بيننا تغلب عليها روح الصداقة:

- هل نحتاج أن نوظفك عندنا في البيت براتب مجزئ كي نحظى بك مثلما يحظى بك زملاؤك في العمل؟

في الحقيقة كان سؤالا صادما لم أستطع أن أخفي انزعاجي منه. سألتُ أمها:

- هل أخبرتِـها أن غيابي عنكم بسبب المال؟

- أبدا؛ بل قلتُ لها: إن أباكِ يضحِّي بكل حياته وبمتعة الجلوس معكِ من أجل توفير حياة كريمة لكِ ولي.

استحسنتُ قولها واطمأننتُ؛ ولكنها بدّدتْ طمأنينتي بما أضافتْه بعدها:

- هل أخبرك بم أجابتْ ابنتك؟

- بم أجابت؟

- قالت: سوف تكون حياتنا كريمة حين يعيش معنا أبي! قلت لها: إنه يعيش معنا فعلا، فردَّتْ: فلماذا لا نراه إلا في مرات خاطفة؟

ولأول مرة منذ شهور عديدة ألغيتُ كل مواعيدي وارتباطاتي، وتفرّغتُ لابنتي نهاية الأسبوع. أردتُ أن أمنحها حياة كريمة تراني فيها رؤية طويلة وسعيدة.

وبينما كنا نمرح ونلهو بلعبة مسلِّية إذا باتصال مفاجئ يَرِدُني في جوالي من رقم مجهول. ألقيتُ نظرة سريعة وتركتُه يرنّ حتى سكتَ، لم أرغب في الرد عليه. في الحقيقة لم أرد أن أضحِّي بشيء من الوقت الثمين الممنوح لابنتي.

عاد الجوال يرنّ ثانية وثالثة. إنه اتصال مُلِحّ؛ ولكني لن أردّ. قالت أمها: لِـمَ لا تردّ؟ قد يكون أمرًا مهمًّا لا يحتمل التأجيل. تناولتُ الجوال ونظرتُ في وجه ابنتي، فكأنها تعترض خشية على نزهتها مما عساه أن يفسدها عليها من وراء هذا الاتصال دون أن تصرّح بقول شيء تأدّبًا معي، فصرّحتُ أنا قائلا: لا عليكِ، لا شيء اليوم يسرقني منكِ، سأجعله صامتًا بل ميتًا لا روح فيه! وأطفأتُ الجوال، وعدتُ إليها بحماس نستأنف ما كنا نأخذ فيه آنفا من لهو ولعب.

* * *

"أرجو الردَّ فور أن ترى اتصالي"!

قرأتُ هذه الرسالة فورَ أن فتحتُ الجوال في البيت بعد عودتنا من نزهتنا السعيدة. أخذتُ أفكِّر: من يكون هذا المتصل بإلحاح؟ لِـمَ يرجوني أن أردّ عليه؟ الوقت الآن متأخر، هل يناسب الاتصال الآن أو أؤجِّله إلى غد؟

- أبي!

- تفضّلي يا ابنتي.

- بل تفضل أنت، خذ!

- ما هذا؟

- هذا راتبك!

صحتُ باستغراب:

- راتبي؟!

- مقابل عيشِك معي اليوم ومنحِك لي حياة كريمة؛ عسى أن يكون مجزئا!

- ماذا تقولين؟ هل أنتِ جادّة؟

- خذ وانظر ماذا بداخله.

تناولتُ المظروف من يدها، خفيف جدا، لا يدل أن بداخله أوراقًا مالية كثيرة. تظاهرتُ بأني أفتحه كما أفتح مظروفًا معتادًا، لا أريد لفضولي أن يفضحه شوقي وتلهّفي، بداخله ورقة مطوية، أخرجتُها، سألتُها قبل أن أفتحها:

- ما هذه يا ابنتي؟

- رسالة كتبتها لك الآن ولكن لا تقرأها إلا بعد انصرافي!

- ومتى تنصرفين إذًا؟

سألتُها وفضحتُ تلهّفي سريعا. أجابتْ:

- أنصرف الآن يا أبي!

أطلقتْ ضحكتها وطارتْ. وفتحتُ الرسالة أقرأ؛ وإذا الجوال يرنّ، يظهر على الشاشة ذلك الرقم المجهول، أنحِّي الرسالة جانبًا وأردّ فورًا، يأتيني صوتٌ مريضٌ ومتعب من الجهة الأخرى:

- أرجوك صديقي القديم! قابلني غدا أو في أقرب وقت تستطيعه، أحتاجك في مهمة إنسانية عاجلة! سأرسل لك العنوان في رسالة نصية.

كانت مكالمة سريعة ومقتضبة، عرّفني بنفسه وطلب ما يريد مباشرة. لم يمهلني لأستفسر منه، ولم يكنْ مناسبا أن أطيل معه الحديث وهو مريض ومتعب.

عرفتُه طبعا، كنت نسيته تقريبا. لم أتوقعْ أن يتصل بي يومًا وهو على هذا الحال؛ خصوصًا بعد الذي كان بيننا أيام زمالتنا على مقاعد الدراسة في الجامعة. كنا على طرفيْ نقيض تمامًا رغم اشتراكنا في دراسة تخصص واحد. كنا نتجاور أحيانًا، نتناقش، نتجادل، نتعارك؛ بالكلام طبعا، نتبادل نظرات البغض والكراهية، نتدابر، نقاطع بعضنا أيامًا وأسابيع قبل أن نعاود الكَرَّة.

يااااه، ما أجملها من أيام، ندرس ونثرثر حول ما ندرس دون أن نكون مثقلين بأعباء والتزامات مالية ومهنية وأسرية و.. آه، كدت أنسى رسالة ابنتي، ستسألني عنها أول ما تسأل عن شيء فور استيقاظها من نومها. لقد كبرتِ البنت، أصبحتْ تتجرّأ على أبيها وتلومه بسخرية لطيفة؛ بل تكتب له رسائل أيضا! لِنَرَ إذًا ماذا كتبتْ قبل أن أنام، عيناي تناضلان من أجل أن لا تستسلما للنوم.

* * *

في اليوم التالي قابلتُ صديقي القديم في المستشفى طريحَ الفراش منهارًا لا يكاد يقوى على الحركة، رآني واقفًا أمامه فتفاجأ؛ كأنه لم يكن يتوقع أن أستجيب له. همّ بأن يتحرك ويقوم ليستقبلني فتأوّه بألم، بادرتُ وقلتُ:

- كما أنت، لا تتحركْ، كَلِّمْني فقط إن استطعتَ.

قال بصوت ضعيف متقطّع:

- لا بد أن أستطيع، يجب أن أتكلَّم.

أدنيتُ منه كرسيًّا وجلستُ، تمعّن في وجهي قليلاً، كأنه يريد أن ينفُذَ بعينيه إلى نفسي،

ويتبيّنَ وقع ما سيقوله على قلبي. زفر زفرة طويلة وتنهّد، ثم تكلّم كلامًا هادئًا متصلاً، طال كلامه وأنا أستمع له باهتمام.

أخبرني عن سبب مرضه المفاجئ، أصابه إجهاد العمل الذي أغرق فيه نفسه بعد هجر ولدَيْه له ووفاة زوجته قبل بضع سنين. فجأة شعر بوحدة قاتلة، تلاحقه أينما ذهب، لم يهتدِ كيف يقاومها إلا بأن ينغمس بكليته في العمل. نصحه الأطباء أكثر من مرة بأن يشفق على نفسه من كثرة العمل، لم ينصحوه كيف يواجه وحدته القاتلة.

حاول الاتصال مرارًا بولديه دون جدوى، عادة يتجاهلان اتصالاته، أحيانًا وربما نادرًا ما يتفضّلان بالرد عليه ويتذرّعان بأنّهما مشغولان بالعمل، ويُنْهِيَان المكالمة سريعًا قبل أن يتورّطا في سماع المزيد من التوسّلات والرجاءات.

تضاعف شعوره بالوحدة، ازداد انغماسًا في العمل أكثر، تدهورت صحته سريعا، كان لا بد من التعثر والسقوط. عاد يتصل بولدَيْه من المستشفى، يكرر لهما رجاءاته، يتوسل إليهما بالمرض، صدمتْه ردودهما القاسية. انفعل وصاح:

- هذان الكافران الوقحان لم يكتفيا بالجحود والنكران، قالا لي بصريح العبارة: أرحنا ونفسَك من اتصالاتك الملحّة، إنك تزعجنا بتوسلاتك الصبيانية، كأنك طفل شريد بلا مأوى، يتوسل إلى الناس أن يشفقوا عليه! ما حاجتك إلينا؟ لديك ما يكفي من المال لشراء من يخدمك ويعالجك!

وتدهورتْ صحته أكثر، كان لا بد من الانهيار هذه المرة، أصيب بجلطة كادتْ تودي به لولا أن منَّ الله عليه بأنْ كانت الممرضة إلى جواره، وأسرعتْ تطلب له النجدة. وحين استعاد وعيه وأفاق كان قد فقد الأمل في كل شيء.

فقد زوجته وولديه، فقد صحته، يكاد يفقد أمواله، لا يدري كيف تجري الأمور في شركته، ونائبه يتفرّد بالإدارة وحده. يتوجّس منه خيفة، لا يرتاح لأسلوبه في الإدارة واتخاذ القرارات، يتسرّع ويتهوّر، يبحث عن فرصٍ للكسب سريعةٍ وإن كانت تنطوي على مخاطرَ شديدة. كل ذلك لا يهم.

- ما يهم الآن هما ولداي: كيف أستطيع إرجاعهما؟ هل تستطيع أن تساعدني في ذلك؟

- كيف أستطيع أن أساعدك؟ ولماذا اخترتَني؟

- أولاً: لأنك صديق وفيّ وليس كولدَيّ، استجبتَ لي وأتيتني من أول مكالمة بعد انقطاع سنين طويلة و..

قاطعتُه قبل أن أغترّ بنفسي:

- وثانيًا؟

- ثانيًا: لأنك مختص في الجانب الاجتماعي وبناء العلاقات وإصلاحها، وربما يمكنك أن تقنع ولديّ بحاجتي إليهما الآن.

- من أين حصلتَ على رقمي؟ هل احتفظتَ به كل هذه السنين ولم تتصل بي إلا مؤخرًا؟

- نعم، هل يدهشك ذلك؟ سيدهشك أكثر أن تعرف أنك لم تغب عن دائرة اهتمامي كل هذه السنين!

صحتُ باندهاش حقيقي:

- ماذا؟ كيف؟ ماذا كنتَ تفعل؟

- تلك حكاية أخرى طويلة، تحتاج إلى زيارةٍ منك ثانيةٍ. هل أنت مرتبط بشيء غدًا؟

أدركتُ أنه تعب من الحديث ويريد أن يرتاح، قمتُ وأنا أقول:

- نعم، دوامي في الجامعة، ثم عملي في مكتبي الخاص.

- لن أعطّلك عن أعمالك، أشكرك على مجيئك اليوم، شعرتُ ببعض الراحة بالحديث إليك.

- يسرّني أن أستطيع مساعدتك، سأحاول أن أزورك في الغد مجددًا.

- اعتبرني زبونًا خاصًا يدفع تكاليفه مضاعفة.

أردتُ أن أنفي عن نفسي هذا الانطباع، فأسرعتُ أقول:

- ليس لأجل المال أسعى إليك، الصداقة أكبر من ذلك.

- لستَ بحاجة للتوضيح، أعرفك من تلك الأيام. إلى اللقاء غدًا، أجدّد لك شكري.

خرجتُ وكلّي فضول قاتل، أريد أن أعرف كيف لم أغبْ عن دائرة اهتمامه كلّ هذه السنين؟ ماذا كان يفعل؟ هل كان يراقبني ويتجسَّس عليّ؟ هل يعرف عني كل شيء؟ ولكن لماذا؟ لماذا لم أغبْ عن دائرة اهتمامه كلّ هذه السنين؟ هل أثّرتُ فيه بنقاشاتي دون أن أشعر؟ هل كان يتظاهر بغير ما كان يبطن في داخله؟ كيف وهو مقيم إلى الآن على ما كان عليه فيما يبدو؟ هل انخدعتُ فيه مجدّدًا؟

لا بد من العودة إليه غدًا، وأظنه تعمّد أن يثير فضولي قبل أن ينهي زيارتي له؛ ليحملني على العودة إليه. إنه ذكي كما عهدتُه من تلك الأيام، وليت ذكاءه ينفعه في معتقده. ليكنْ؛ فلأذهبْ إلى الزبون على سريره إنْ عجز عن المجيء إليّ في مكتبي. وأي زبون؟ سيدفع تكاليف مضاعفة ولكني لن أقبل. ثم أي زبون؟ يتحرّى عني ويراقبني دون أن أعلم! وليس بالعكس كما أفعل عادة مع زبائني الذين يلجأون إليّ لطلب الاستشارة في بناء علاقاتهم المضطربة مع من حولهم، ولا بد أن يعرف المستشار أو المعالج ما يعينه على التشخيص الصحيح لمعاناة من لجأ إليه؛ ولكن بموافقته ورضاه طبعا.

أمضيتُ اليوم كسائر أيامي ما بين تحمل أعباء عديدة والتزامات كثيرة لا تكاد تنتهي، ونسيتُ خلالها موضوع صديقي؛ ولكنه انبثّ قائمًا في نفسي وأنا في طريقي إلى البيت في نهاية اليوم: هل يناسب أن أزوره الآن؟ هل يكون في وضع يسمح له باستقبال من يزوره؟ رغم إحساسي بالتعب في جسدي إلا أنّ شعورًا لطيفًا يسري في نفسي بالرغبة العارمة في زيارته والتحدث إليه. أرغمتُ ساقَيّ على المسير تجاه البيت، ووطّنتُ نفسي على التصبّر إلى الغد، أليس الغد قريبًا لناظره؟

* * *

حين دخلتُ عليه من الغد وجدته قاعدًا على سريره متهيئًا، تهلّل واستبشر حين رآني، وحين صافحتُه شدّ على يدي:

- ممتنّ لمجيئك، تريد أن تعرف طبعا لِـمَ كنتُ أهتم بك.

- لا أخفيك، جعلتني منذ الأمس متلهّفًا لزيارتك أكثر منك.

- تفضّل، ماذا تحبّ أن تشرب؟

- ماذا؟ وتضيّفني أيضا؟

تناول إبريقين صغيرين وضعهما أمامي على طاولة جانبية:

- صبّ لنفسك ما تحبّ من هذين، هذا شايٌ وهذا عصير.

- وأنت؟

- لن أشرب، سأكتفي بالحديث وأنت تنصت إليّ.

- حسنا، اتفقنا، وأظنها صفقة رابحة لكلينا!

.. وتضاحكنا.

وعاد بنا إلى النقطة التي توقف عندها بالأمس: أني لم أغبْ عن دائرة اهتمامه كل هذه السنين؛ لأني كما يقول: الشخص الوحيد الذي ناقشه وجادله وأكثر من جداله وأقنعه في بعض الأحيان دون أن يصارحني بذلك أو يسمح لنفسه بأن يبدو ذلك على ملامحه!

- ولكن لماذا؟

- استكبرتُ! عزّ عليّ أن أكون أذكى منك في الحياة وتكون أذكى مني في الديانة والمعتقد!

كان اعترافًا مهمًّا وجريئًا بعد كل هذه السنين. ما أشدَّ ما كرهتُه لِمَا كنتُ أراه من جحود وإيغال في الكفر بعد إذْ تبيّنتْ له الحقائق والدلائل. وكلما كنت أمعن في الابتعاد عنه كان يمعن هو في اقتحام حياتي لمعرفة أدق تفاصيلها قدر ما يستطيع، ووجدته يعرف عني كل شيء تقريبا يمكن أن يعرفه من يَتَتَبَّعُني ويتقصّى أثري:

- لطالما أرسلتُ إليك زبائن يستشيرونك في حياتهم الخاصة وفي علاقاتهم على ما يبدو؛ وهم إنما كانوا يستدرجونك للإفصاح عن بعض تفاصيل حياتك بطريقة عفوية لا تحتاط لها ولا تتحفّظ عليها.

- إلى هذا الحد؟

في الحقيقة شعرتُ بالغضب؛ لأني أصبحتُ مكشوفًا أمامه بعكسه هو، وكرهتُه في تلك اللحظة أكثر، وأدرك أنه أغضبني، فبادر معتذرًا وبرّر:

- لم تكن نيتي سيئة؛ بل كان دافعي فضولاً ثقافيًّا كما نفعل حين نتقصّى تفاصيل دقيقة لشخصية تاريخية ندرسها.

قمتُ وأنا مغضب:

- لكني لستُ شخصية تاريخية!

- ولكنك عندي في مثل أهميتها وربما أشد! أرجوك لا تغضب. لم أعرف شيئًا من أسرارك الخاصة؛ وإنما هي تفاصيل عامة أنت أخبرتَ بها بنفسك لزبائنك؛ لأنها لا تضرك إن عرفها الناس عنك، ثم إنني أصارحك الآن بنفسي لأثبت لك أنني لا أريد بك سوءًا ولا أضمر لك خبثًا. ولو لم أفعل لربما انتهت حياتي دون أن أتلقى منك المساعدة التي آمَلُ ألّا تضِنَّ بها عليّ إن استطعتَ.

وتذكرتُ هدف لقائنا بعد كل هذه السنين: صديق منهار ينتظر مساعدة من صديقه الذي يحسن به الظن، وربما كان آخر خيط بقي له من الأمل؛ أفأخيِّبه في ظنّه الحسن، وأقطع عليه خيط الأمل الوحيد؟ وهدأتُ وجلستُ، فتنفّس الصعداء، وانتظم نَفَسه وهو يواصل حديثه مجددًا، ووطّنتُ نفسي أن لا أفقد أعصابي مهما حصل بعد الآن، وهو في النهاية مثل كل طلاب استشاراتي. يجب عليّ أن أراعي آداب المهنة في التعامل معه وإن لم يكن تعاملاً رسميًّا داخل مكتبي:

- لا تؤاخذني، فقدتُ السيطرة على أعصابي، وكان يجب أن أكون معك أكثر مهنية، كن منشرحًا وتحدّث بما شئتَ.

- أشكرك.

وانطلق يتحدّث بلا انقطاع، أخبرني أنني أول شخص نجح في هزّ قناعاته تجاه الأديان. لم يكن متدينًا؛ بل لم يكنْ يدين بشيء ألبتّة، لم يكنْ يعنيه أبدًا أن يوجد رب خالق يستحق منا أن نتوجّه إليه ونعبده، كان يغلب عليه نظريًّا النزعة "الإنسانوية" التي تتعالى على الدين. وكل ما كان يهمه عمليًّا هو أن يعيش حياة مترفة سعيدة يعوّض بها نفسه عن الحرمان الشديد الذي عانى منه في طفولته بسبب فقر والديه وتيتّمه بعد موتهما المبكر.

وعانى طوال حياته الدراسية رغم ذكائه خارج المدرسة، وكاد يتعثر فيها أكثر من مرة، وأثناء دراسته الجامعية تعثّر بي في قناعاته الدينية كما يقول، جعلتُه يشكّ في صحة توجّهه ولادينيَّته، وصار ميّالاً لأن يتقبّل احتمالية وجود ديانة حقيقية صحيحة تقود المتديِّن بها إلى معرفة الإله الصحيح؛ ولكنه توقّف عند هذه النقطة ولم يزد!

فتحتْ له الحياة ذراعيها واحتضنتْه أخيرًا وأغدقتْ عليه بكرم على حد تعبيره، وتلهّى بها عن المضيّ في بحثه حول الديانة والمتدينين. ورث عن أحد أقاربه مالاً لم يكن له وارث غيره، أنقذه من الاستمرار في دراسته المتعثرة، وغامر به في مشاريعَ استثماريةٍ صغيرة أصاب النجاح في أكثرها، فنمى المال وكثُر، وتزوّج ممن أحبّ، ونَعِمَ بالحب وسَعِدَ؛ ولكنّ الحياة عادتْ تذيقه الحرمان من جديد.

ليس به ولا بزوجه عيب خلْقي ولكنهما لا ينجبان، وشقي مجددًا بالحرمان من الولد، وتاقتْ نفسه لأن يسعد بمشاعر الأبوة، وتاقت نفسه أكثر لأن يرفع عن نفسه شعور العجز عن الوصول إلى ما يريد:

- لِـمَ لا أستطيع؟ لِـمَ لا يأتيني الولد؟ كيف يأتي الأولاد ويولدون؟ أبِرغبتهم هم؟ كيف وهم يبقون محبوسين عاجزين داخل أرحام الأمهات تسعة أشهر لا يملكون من أمر أنفسهم شيئًا؟ أبرغبة والديهم؟ كيف وإني لأشدهم رغبة وأعجزهم نسلا؟ وإذًا؟ أهناك رب يخلق ويرزق؟ ويحرم ويمنع؟

واستأنفَ بحثه حول الديانة والإله، وكاد يمضي فيه لولا زيارة غريبة أحب أن يقوم بها لدار الأيتام وفكَّر: كيف يكون هذا؟ آباء يرغبون ولا ينجبون، وأولاد يفقدون والديهم ويتيتّمون! أين الحكمة في هذا؟ ليتني أعلم.

ويخرج من الدار بأبأسِ طفلَيْن صادفهما فيها؛ ليجعلهما أسعد طفلين أنعم عليهما في حياته. أدخلهما بيته وكَفَلَهما، ولم تكنْ زوجه بأقل سعادة منه بما فعل. ويكبر الطفلان شيئًا فشيئًا، ويملآن البيت بهجةً وسُرورًا، وقلوبَ كافلَيْهما سعادةً وحبورًا. ولفَرطِ سعادته بهما أحبَّ أن يُسعدهما بما يبدآن به حياتهما العملية: مشروع شركة ناشئة يسجلها باسميهما رغم اعتراض زوجته عليها خشية انشغالهما بها وابتعادهما عن كافلَيْهما، فيصرّ هو، ويصرّ أن يديراها معًا باستقلالية تامة بعد فترة وجيزة من إشرافه عليهما؛ ولكنهما بعد انتهاء الفترة المحددة لا يكتفيان بالاستقلال بشركتهما؛ بل يستقلان بحياتهما عن كافِلَيْهما شيئًا فشيئًا، حتى يقطعا كل صلة لهما بالماضي تمامًا.

وهنالك ينفجر البركان الخامد بين الكافِلَيْن المفجوعين، وينشب بينهما خلاف حادّ كاد يودي بهما إلى الانفصال لولا أن الموت كان أسرع إليها فأنقذها من وصمة الطلاق وماتت محرومة مهمومة مفجوعة، ومات هو كمدًا وشقاء ووحدة. ودفن روحه في العمل حتى تدهورت صحته وسقط جسده، ثم انهار ما تبقى من شظايا صموده حين سمع ما ردّ به عليه الولدان لـمّا دعاهما إليه وتوسل إليهما أن يرحما ضعفه ومرضه وحاجته.

وهنالك تذكَّرَني وتعلّق بآخر خيط من خيوط الأمل يمكن أن ينقذه مما هو فيه:

- هل تساعدني في رجوع ولديّ؟

- سأحاول؛ ولكنك لم تخبرني بعد: لماذا تقصَّيتَ عني وتحرَّيتَ أخباري؟

- لأعرف سبب نجاحك فيما لم أنجح فيه!

- وما هو؟

قال ودمعتان كبيرتان تترقرقان في عينيه:

- تربية أولادك! كبروا ونجحوا، تزوجوا وأنجبوا، ومازالوا يأتونك ويزورونك، يحمدونك ويشكرونك.

- السرّ في الدين، في الاعتراف بوجود رب خالق معبود. أنا وأولادي متديّنون، وأنت وأولادك ضائعون. لا تؤاخذني، فإني أصف الحال، لا أعيّر ولا أشتم. وأولادي يعلمون هذا ويعتزّون به، اقرأ ما كتبتْه ابنتي بخطّ يدها قبل أمس؛ أي قبل أن أردّ على اتصالك بلحظات.

ناولتُه رسالة ابنتي، ففتحها وتأمّل في خطوطها قليلاً وسألني:

- كم عمرها؟

- سبعة عشر ربيعا.

أجبته، فأخذ يقرأ بصوت مسموع يتأثر ويتهدّج:

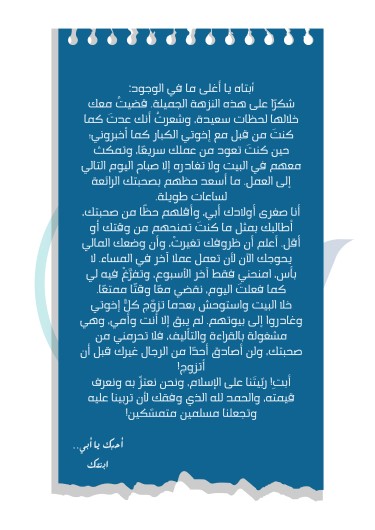

أبتاه يا أغلى ما في الوجود:

شكرا على هذه النزهة الجميلة. قضيتُ معك خلالها لحظات سعيدة، وشعرتُ أنك عدتَ كما كنتَ من قبل مع إخوتي الكبار كما أخبروني؛ حين كنتَ تعود من عملك سريعا، وتمكث معهم في البيت ولا تغادره إلا صباح اليوم التالي إلى العمل. ما أسعد حظهم بصحبتك الرائعة لساعات طويلة.

أنا صغرى أولادك أبي، وأقلهم حظا من صحبتك، أطالبك بمثل ما كنتَ تمنحهم من وقتك أو أقل. أعلم أن ظروفك تغيرتْ، وأن وضعك المالي يحوجك الآن لأن تعمل عملا آخر في المساء. لا بأس، امنحني فقط آخر الأسبوع، وتفرّغ فيه لي كما فعلتَ اليوم، نقضي معا وقتا ممتعا.

خلا البيت واستوحش بعد ما تزوج كل إخوتي وغادروا البيت إلى بيوتهم. لم يبق إلا أنت وأمي، وهي مشغولة بالقراءة والتأليف، فلا تحرمني من صحبتك، ولن أصادق أحدا من الرجال غيرك قبل أن أتزوج!

أبتِ! ربّيتَنا على الإسلام، ونحن نعتزّ به ونعرف قيمته، والحمد لله الذي وفقك لأن تربينا عليه وتجعلنا مسلمين متمسّكين!

أحبك يا أبي..

ابنتك

ما كاد يبلغ آخر الرسالة حتى شهق شهقة ظننتُ أن روحه تخرج معها. غشيني ندم قاتل أني أقرأته الرسالة، أسرعتُ إليه ألتقطها منه وأدقّ جرس النداء بإلحاح، وسرعان ما تتابع الأطباء والممرضون يسعفونه مما ألمَّ به، وانتحيتُ جانبا أرقب ما يسفر عنه إسعافهم. حتى إذا هدأ واستَقَرَّ، وراح في سبات عميق؛ مضيتُ عنه وفي قلبي أسى؛ أن أكون تسبّبتُ في إثخان جراحاته العميقة!

* * *

عدتُ إليه من غد فلم أجدْه، وراود خاطري لحظةً هاجسُ الموت ولكني أبعدتُه وسألتُ عنه، فأخبروني أنه منقول إلى قسم آخر من المستشفى في الطابق نفسه، وأنه ممنوع من الزيارة بضعة أيام؛ ولكنه ترك لي رسالة في أيديهم دفعوها إليّ! وفتحتُ الرسالة فإذا كل ما فيها أسماء ولديه وأرقام التواصل معهما وعنوانهما برفقة صورة من تقريره الطبي! فهمتُ مغزى الرسالة ومضيتُ.

غبتُ عنه أسبوعين وعدتُ إليه بتقريري أنا عن ولدَيْه! كان متلهّفًا لرؤيتي، وكنتُ أتوجّس خيفة من رؤيته؛ شفقة عليه من نتيجة تقريري.

سألني عن ولديه، طمأنتُه أنهما بخير؛ وعن شركتهما، أخبرته بأنها تقفز قفزات ناجحة؛ وعن موعد مجيئهما، فسكتُّ ولم أَحِرْ جوابًا. أسبلتُ عيني وطأطأتُ رأسي، ففهم عني وتنهّد. لم يصرخْ، لم ينفجرْ، لم يتأثّر، قال بهدوءٍ عجيب:

- كنتُ أعلم؛ ولكني أردتُ أن أعرف السبب.

- سبب رفضِهما المجيءَ إليك؟

- بل سبب جحودهما ونكرانهما للجميل!

تشجّعتُ وقلت وأنا أعلم أنها المواجهة الحاسمة:

- إنهما لم يبعدا عنك كثيرًا!

- ماذا تعني؟ أهما قريبان مني؟

- أعني قربهما في الشبه بك؛ بل أحدهما مثلك تماما، والآخر قريب منك.

- مثلي في ماذا؟

- في الجحود ونكران الجميل!

بقي هادئا لم يصرخْ، لم ينفجرْ؛ بل قال مستفهما:

- جحدتُ من؟ نكرتُ جميل من؟

- جميل ربك الذي خلقك، فسواك فعدلك، أعطاك الحياة والعمر، والعقل والروح، والنفس والقلب، والسمع والبصر، والعلم والثقافة، والمال والحب، وحرمك الإنجاب والولد؛ لتفكر فيه، وتهتدي إليه، وتؤمن به وتُقْبِل عليه، فجحدتَ وأنكرتَ، وأعرضتَ وكفرتَ. أيخلق الإنسان نفسه؟ أيملك أن يعطي نفسه كل ما سبق؟ ألم تكنْ شككتَ في صحة توجهك؟ ألم تكن بدأتَ تفكر في الدين والإله حين منعك الولد؟ فما لك شُغلتَ به عن مواصلة بحثك؟ ما لك شُغِلتَ بالولد عمَّن جلب إليك الولد؟ أيعطيك كل ما سبق، وتقابل الإحسان بالجحود والنكران؟ ألم يكن جحود ولديك لك إشارة لك من ربك إلى جحودك أنت؟ وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسۡتَيۡقَنَتۡهَآ أَنفُسُهُمۡ ظُلۡمٗا وَعُلُوّٗاۚ فَٱنظُرۡ كَيۡفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلۡمُفۡسِدِينَ [النمل: 14]. أليست الآية تصفك وتتحدّث عنك؟

قال بهدوء مستمر:

- بلى!

- استكبرتَ وعزّ عليك أن تكون أذكى مني في الحياة، وأكون أذكى منك في الدين والمعتقد، وهان عليك أن تكون غبيًّا أحمقَ غِرًّا تبيع آخرتك الباقية بعَرَض قليل من الدنيا الفانية.

- صدقتَ!

- وأما الآخر فقريب منك، أي: كافر بالله ليس استكبارًا ولكن إشراكًا له بغيره فيما هو حق له وحده سبحانه!

- كيف؟

- آوى إليه خادمَك الذي عهدتَ إليه بالإشراف عليهما والعناية بهما؛ لأنه يظنّ أنه هو المحسن الحقيقي لهما وليس أنت، وأنه أرحم بهما وأنفع لهما منك أنت، كأنما هو يأنف أن يقرّ لك بالفضل والإحسان؛ كما يأنف كلّ مشرك من الخضوع لله مباشرة، فيشركَ معه أحدًا غيره.

قلتُ ما قلتُ وسكتُّ، شعرتُ أني أزحتُ عن كاهلي عبئًا كبيرًا ظل يُثقِلُ عليه حتى تخلّصتُ منه واسترحتُ. قال بهدوء أشدّ من السابق:

- هل انتهيتَ؟

- نعم، ألا تراني سكتّ؟

- أقصد: هل انتهتْ مهمتك معي؟

- أظنّ أني بذلتُ وسعي في إقناع ولدَيْك ولم أنجح.

- إقناعهما بماذا؟

- بالرجوع إليك طبعا كما طلبتَ.

- فهل بذلتَ وسعك في إقناعهما بأنهما كافران بالله ضالّان كما يأمرك دينك، وكما فعلتَ معي منذ أيام الجامعة؟

قلتُ مدهوشًا مما أسمع:

- ماذا تقصد؟

- أقصد أن مهمتك معهما لم تنتهِ بعد، وربما لم تبتدئ لتحكم على نفسك بنجاح أو إخفاق!

سكتُّ مدهوشًا مما أسمع، فأضاف:

- أما أنا فقد نجحتَ معي ووُفِّقتَ بحمد الله، وأما هما فلعلك أن تنجح وتوفَّق معهما إن شاء الله.

- مـ .. ماذا أسمع؟ هل قلتَ: بحمد الله وإن شاء الله؟ هل أنت..

- نعم، أنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وأنك داعية موفق إن شاء الله.